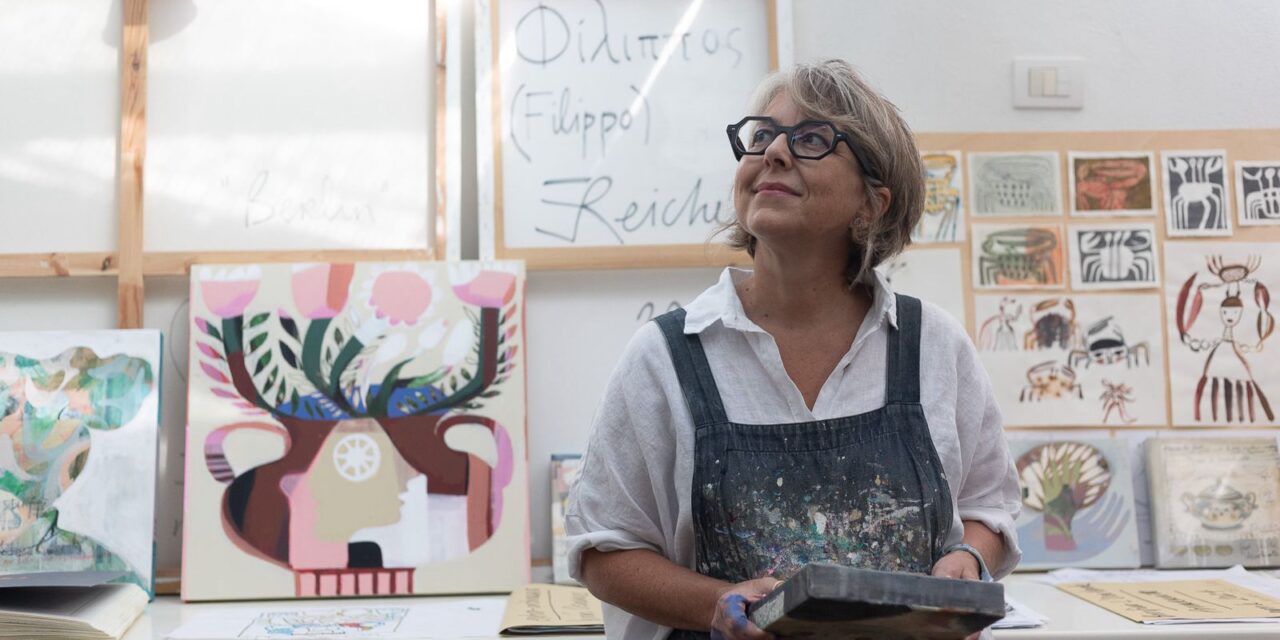

La nostra ospite di oggi è Elisabetta Reicher. Nata a Milano nel 1970, dove vive e lavora, ha vissuto tra Inghilterra, Italia e Grecia, sviluppando una visione ricca di sfumature e influenze multiculturali. Dopo gli studi all’Istituto Europeo di Design di Milano, Elisabetta Reicher ha iniziato un percorso professionale che l’ha portata a collaborare con il mondo della pubblicità, dell’editoria e delle arti visive. I suoi lavori spaziano da progetti per giornali e riviste a opere su commissione per interni privati e commerciali. Espone regolarmente in gallerie, partecipando a mostre collettive e personali. Utilizza una combinazione di tecniche e una vasta gamma di colori, elemento essenziale della sua espressione creativa. Le sue immagini raccontano storie reali attraverso un linguaggio visivo onirico e surreale. In ambito sociale, conduce laboratori artistici per La Grande Casa scs Onlus, rivolti a donne in uscita da situazioni di violenza. Il progetto “Ri-belle”, da lei ideato, è stato esposto presso Il Sole 24 Ore con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. La pittura e un’esperienza costruita nel tempo sono il cuore del suo linguaggio espressivo. I suoi lavori sono esposti in Italia e all’estero.

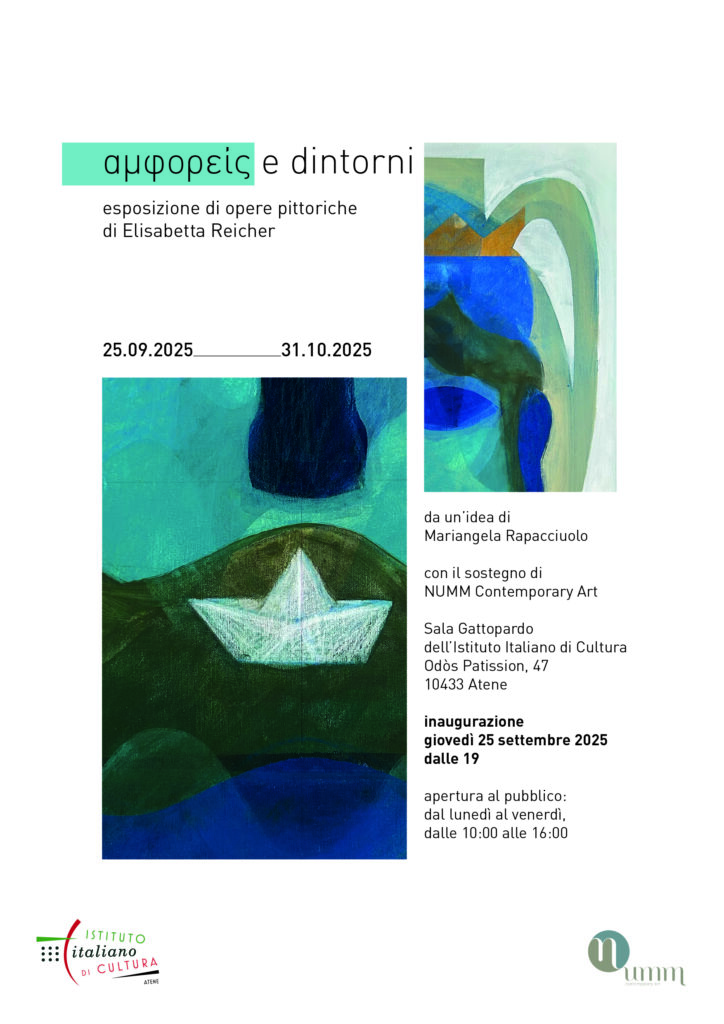

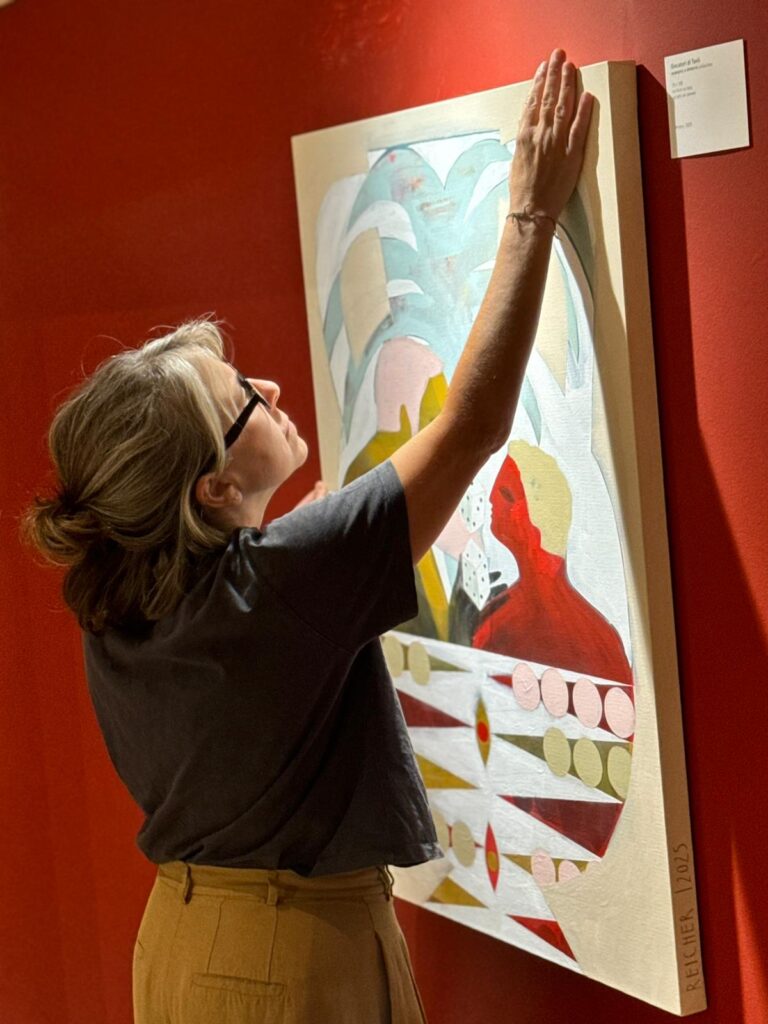

Noi l’abbiamo intervistata in occasione della sua mostra personale “αμφορείς e dintorni”, visitabile presso l’Istituto Italiano di Cultura ad Atene (Odòs Patission 47), fino al 31 ottobre 2025 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 16:00).

Il titolo della mostra, “αμφορείς e dintorni”, richiama immediatamente l’antico mondo greco. In che modo le anfore diventano, nella sua pittura, non solo oggetti ma simboli?

Le anfore erano contenitori di beni preziosi e strumenti narrativi, decorate con scene di vita e mitologia. Nella mia pittura diventano simboli – ogni anfora racchiude una storia, una riflessione che nasce dal mio vissuto e dal legame con la cultura greca. Attraverso di esse esprimo valori ed emozioni universali, trasformando il personale in qualcosa di condiviso.

Le sue opere sembrano giocare con il confine tra mito e realtà, con tele come l’“Essere Minotauro” e i “Giocatori di Tavli”. Come è nata l’idea di questa collezione e quali sono i riferimenti che la accompagnano, dal racconto mitico fino al contemporaneo, ma anche i riferimenti più personali?

Le opere nascono dall’osservazione del quotidiano: il gioco sulle spiagge, il rispetto per gli anziani, i nonni come maestri di vita. Il gioco, come nel vaso di Exekias con Achille e Aiace, simboleggia la connessione tra generazioni. In Essere Minotauro esploro la doppia natura dell’essere umano, istinto e razionalità, richiamando il mito della creatura metà uomo e metà toro come simbolo di questa complessità interiore. In Demetra e Persefone rifletto sul legame madre-figlia come archetipo universale e sulla forza delle relazioni femminili. Anche φιλία [amicizia] racconta un tema antico, la solidarietà umana, che si fa ponte tra mito e contemporaneità. Ogni opera nasce dall’intreccio tra mito, esperienza personale e osservazione del presente.

La mostra si tiene all’Istituto Italiano di Cultura di Atene. Quanto conta per lei esporre in Grecia, e che tipo di dialogo intende instaurare tra il suo linguaggio pittorico e il pubblico greco?

Esporre in Grecia è per me una forma di restituzione, un omaggio a una terra che ha nutrito la mia vita con la sua storia, la sua cultura e la sua umanità. È la mia prima mostra qui, e per il significato che questa terra ha avuto nel mio percorso, rappresenta un momento profondamente simbolico. Uso un linguaggio pittorico semplice, morbido, colorato, a tratti surreale e onirico. Amo la forza della gentilezza: lavoro con linee fluide e forme rotonde, anche quando sono imponenti, come quelle delle anfore, per costruire un ponte tra l’immagine e le persone che guardano.

In questa mostra personale le parole sembrano avere un enorme potere evocativo. Già nel titolo c’è la parola greca “αμφορείς” e poi troviamo le opere “φιλία” [amicizia] e “φως” [luce]. Cos’è la Grecia per lei?

Quando arrivammo in Grecia nel 1980, trasferiti da Milano per il lavoro di mio padre, il primo impatto fu la luce: intensa, calda, quasi sconvolgente per chi veniva da una città grigia. Una luce che non illumina solo fuori, ma anche dentro. Poi ci fu l’accoglienza, fatta di amicizie sincere e parole semplici ma profonde. La prima frase che ci fu rivolta fu: “una fatza, una ratza” – un modo diretto per dire siamo uguali. E in quel momento ci siamo sentiti a casa. Per me, la Grecia è luce, umanità e appartenenza.

Per secoli la luce della Grecia ha ispirato pittori in tutto il mondo. Secondo lei, quale elemento la rende unica?

La luce greca non è solo visibile, si sente – scalda, avvolge e trasforma ogni cosa, crea un legame profondo tra il paesaggio, la storia e le persone. È una luce che racconta la vita, fatta di contrasti, forza e delicatezza.

Nel suo percorso artistico, qual è il rapporto tra il gesto pittorico, la materia del colore e l’idea centrale per lavorare una serie di opere?

Il mio punto di partenza è sempre l’idea. In questo caso, volevo rappresentare ciò che questa terra mi ha regalato, ciò che ho assorbito e che sento di voler condividere, perché sono valori e riflessioni comuni a molti. Rifletto sul concept, scrivo, disegno, riempio album di bozzetti per cercare l’immagine e la composizione che possano raccontarla al meglio. Ma quando passo alla fase dell’esecuzione, soprattutto su grandi formati come quelli di “αμφορείς e dintorni”, lascio spazio al gesto pittorico, agli imprevisti e alle imperfezioni. Seguo il progetto iniziale, ma permetto alla materia e al colore di sorprendere: è lì che spesso nasce qualcosa di autentico e vitale.

A.K.

TAGS: Arte | Personnaggi | Pittura